この記事ではふるさと納税を始めたいと思っている方向けに、その申し込み方法を解説します

面倒な確定申告をせずにふるさと納税をする方法についてご紹介します

会社員であるぼくも、これまでに4年間ふるさと納税をしてきました

確定申告不要のワンストップ特例制度を活用しています

慣れれば30分程度で手続きが完了する方法です

コンテンツ一覧

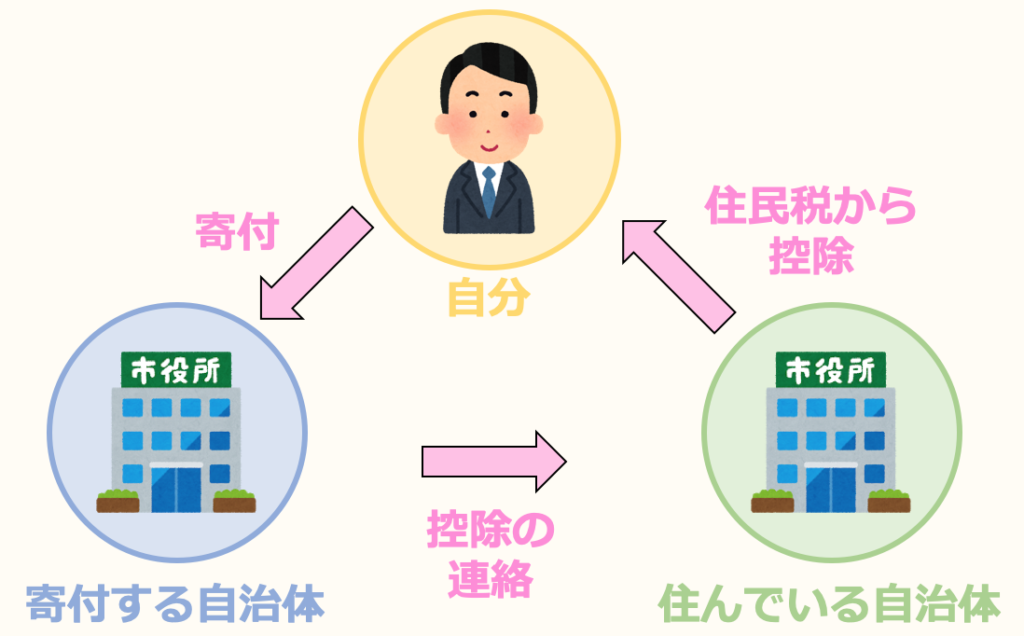

ワンストップ特例制度の仕組み

確定申告をせずとも、寄附金控除が受けられる制度です

返礼品を選び寄付し、必要な書類を書いて自治体に送るだけでOKです

まず寄付をしたい自治体(返礼品が欲しい自治体)を選び、寄付します

寄付をされた自治体は、寄付者の住んでいる自治体に住民税控除の連絡をします

自分の住んでいる自治体は、寄付者の住民税を控除する手続きをしてくれます

ここで寄付者がやることは、返礼品を選んで寄付する手続きと住民税控除に必要な書類を寄付先の自治体に郵送することだけです!

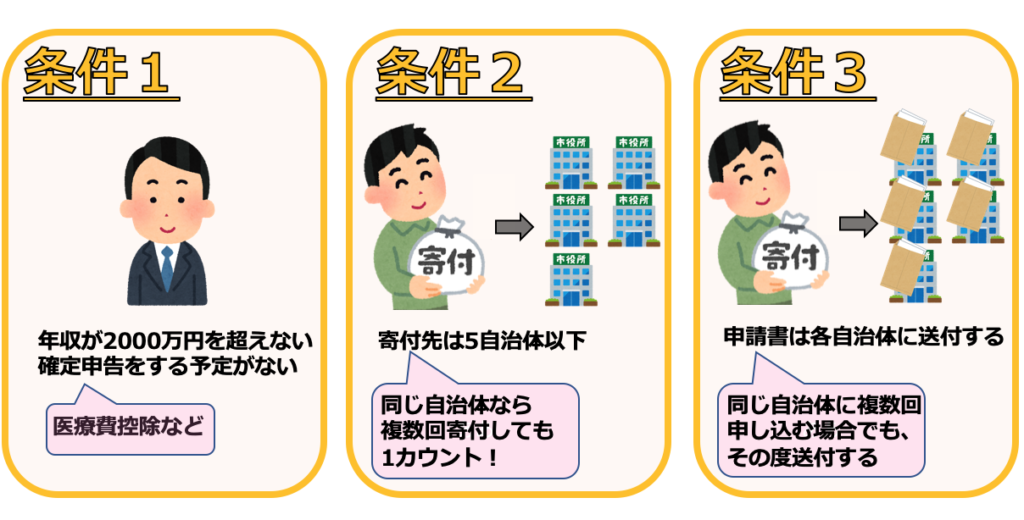

ワンストップ制度を活用するための条件

ワンストップ特例制度は誰でも利用できるわけではありません

下記に示す条件を守る必要があります

とは言っても、普通の会社員であれば問題なく活用できます

一つ目の条件は、年収と確定申告についてです

年収が2000万円を超える人はワンストップ特例制度は使えません

それから医療費控除などで確定申告をする必要がある人もこの制度は使えません

二つ目の条件は、寄付できる自治体の数の制限です

いろんな自治体にたくさん寄付したい人はワンストップ特例制度は使えません

5自治体以下なら大丈夫です

同じ自治体なら何回寄付しても1カウントですので助かりますね!

三つ目の条件は申し込んだ自治体それぞれに書類を送付することです

同様の書類を作るだけですので、そんなに大変なことではないです

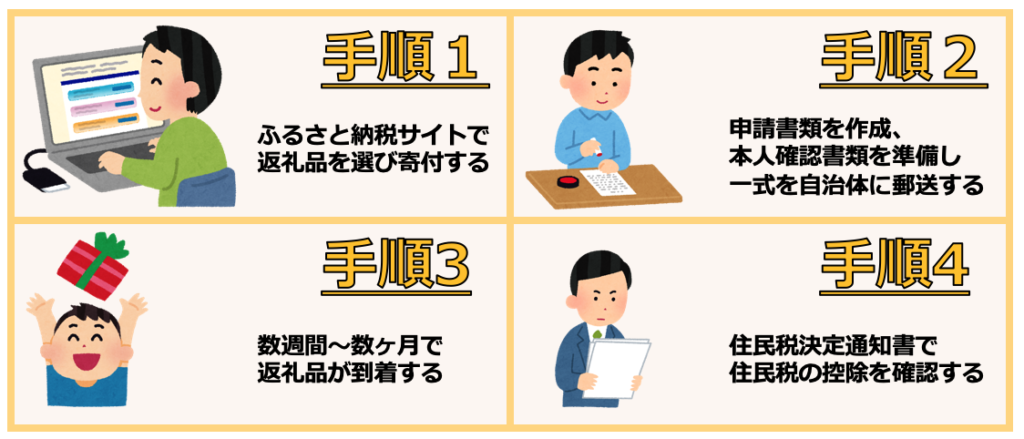

ワンストップ特例制度を利用する手順

具体的な手続きについて解説していきます

手順1:返礼品選びと自治体への寄付

まずはじめにふるさと納税サイトで返礼品を探して、寄付する自治体を決めます

ふるさと納税サイトには、下記のようなサイトがあります

サイトで商品を選んだら、サイトのフローに従い、寄付金を自治体に寄付してください

手順2:書類作成と自治体への書類送付

この作業が大事です!ここを怠ると単なる高い買い物になってしまいます笑

慣れれば短時間で片付けられる作業なので是非慣れてください

書類作成は返礼品が送られてきた際に同封されている書類を使ってできますが、返礼品の申込と同時に書類作成した方が楽チンかと思います

次に示すワンストップ特例制度の申込用紙と個人番号確認書類、本人確認書類の3点セットを送付する必要があります

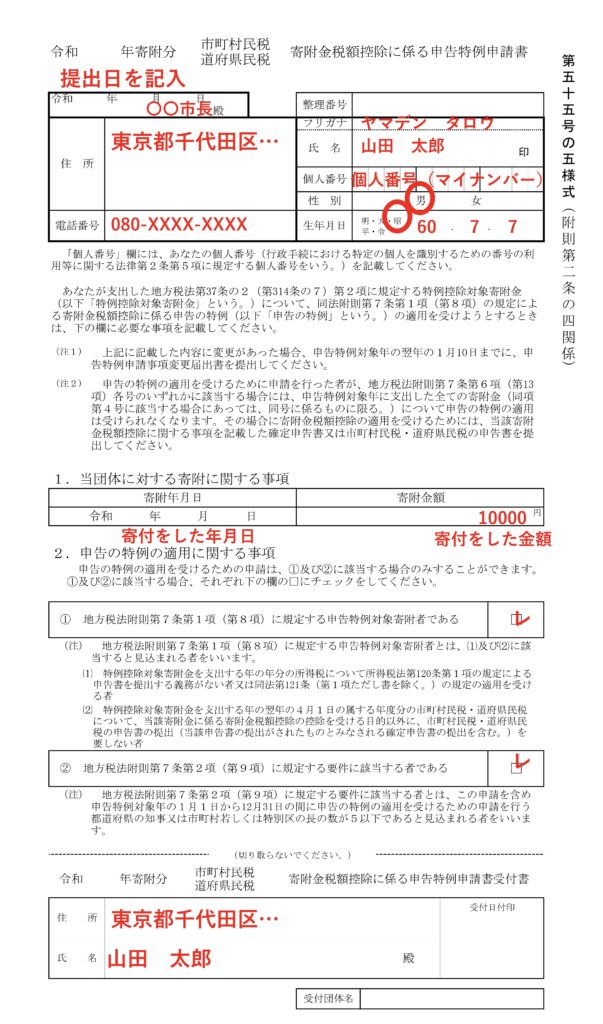

ワンストップ特例制度の申込用紙の記入

ふるさと納税サイトから「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を取得し記入して下さい

自分で印刷して必要事項の記入と押印をして申し込みます(下記の例を参照してください)

個人番号と本人確認書類の準備

| マイナンバーカードを持っている | 通知カードを持っている | どちらもない | |

| 個人番号の確認書類 | マイナンバーカード裏コピー | 通知カードのコピー | 個人番号記載の住民票の写し |

| 本人確認書類 | マイナンバーカードの面コピー | 身分書のコピー* | 身分書のコピー* |

*身分書のコピーは運転免許書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カードなどが使えます、氏名、生年月日、住所が確認できるようなコピーを取って下さい

申請書と必要書類の提出期限

寄付した翌年の1月10日までに寄付先の自治体に必着です

申請書を出した後に名前や住所に変更があった場合は、同様の期限で申請事項変更届書を提出する必要があるので注意して下さい

手順3:返礼品が届く

返礼品が届きます、返礼品楽しんで下さい!

手順2で既にワンストップ特例制度の申し込みを済ませておけばここでは何も申請する必要はありません

手順4:住民税の控除を確認する

寄付をすると、寄付の翌年の住民税から寄付額が控除されます

正確には、手数料の2000円を差し引いた額が控除されます

寄付額の限度額を超えた場合は、超過分は控除されませんので気をつけて下さい

控除は住民税決定通知書で確認ができます

寄付翌年の6月からその翌年5月まで、毎月ごとに分割して控除が受けられます

以上、確定申告で簡単にふるさと納税をするために方法について解説しました

より詳細な手続きについてはふるさと納税サイトや自治体のサイトを参考にしてみて下さい

この記事を通して少しでもふるさと納税のイメージがわけば嬉しいです