株式の価格が企業の利益や国債金利に関係しているらしいがよく分からない。この記事はそんな人に向けて書きました。

2021年2月下旬にアメリカ10年物国債の利回りが上昇し、株価が大きく下落する場面がありました。10年物国債はわずか5ヶ月の間に2倍上昇し、2月25日には1.563%をつけました。株価は企業の利益に応じて決定されると思っていると、金利上昇のような思わぬニュースによって大ダメージを食らってしまいます。

株式の価格がどのように決まるのか、企業の利益や国債金利の関係を交えて解説します。

- 株価の決まり方

- 1株あたりEPSの影響

- 長期金利の影響

- リスク・プレミアムの影響

- EPS成長率の影響

- 株価成長の余地の考え方

配当金で資産形成をテーマに約1,500万円を運用中です。将来は不労所得で生活するために日々資産を積み上げています。Twitter(@かっぱ)もやっていますので、ぜひご覧ください。

配当金で資産形成をテーマに約1,500万円を運用中です。将来は不労所得で生活するために日々資産を積み上げています。Twitter(@かっぱ)もやっていますので、ぜひご覧ください。

【株式投資始めて6年】 毎年配当額が増えていくの楽しい 今年はどこまでいくかな? 2016年: 2,578円 2017年: 38,685円 2018年: 93,905円 2019年: 197,241円 2020年: 296,929円 2021年: 438,313円 2022年: 🤔🤔🤔🤤 pic.twitter.com/lpT0h5JUo8

— かっぱ⭐️配当金で資産形成 (@hibi_kappa) February 8, 2022

※本記事は私個人の考え方を示したものです、投資は自己責任でお願いします

コンテンツ一覧

株式価格の決まり方

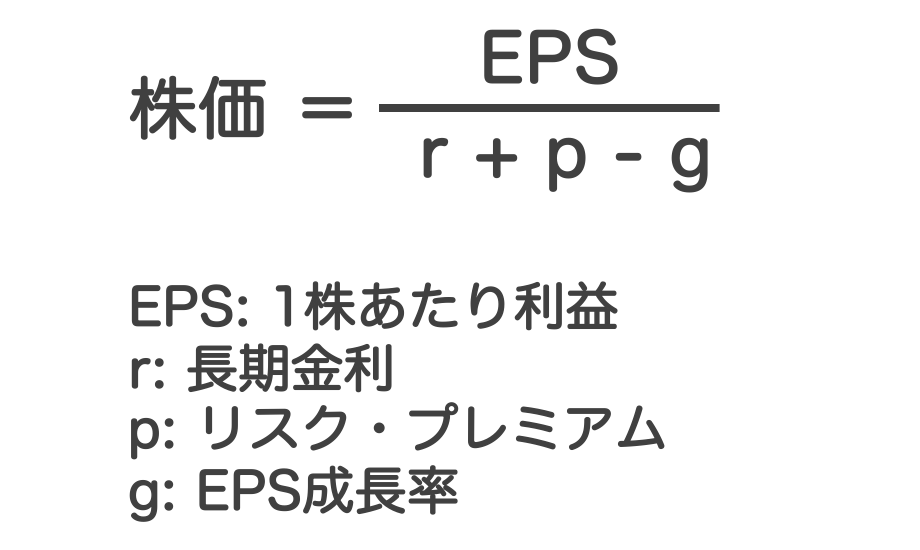

田渕直也氏の著書『金融の基本』を読み、理論上の株価の算出方法について勉強しました。株価に影響を与えるファクターは『1株あたり利益: EPS』、『長期金利: r』、『リスク・プレミアム: p』、『EPS成長率: g』の4つです。

式の分子にはEPSが、分母には長期金利、リスク・プレミアム、EPS成長率が計算されています。この意味について順番に解説していきます。

金融の基本(田渕直也著)

金融業界を目指す人向けに書かれた金融の基本を解説する本ですが、投資初心者が金融市場について理解する上で非常に役に立つ本です。イラストやグラフを交えながら金融市場について解説されているため、初心者にとって非常に分かりやすいです。

以下の8章構成で230ページにわたって詳しく、分かりやすく解説されています。イラストやコラム欄もついているため、難しい金融市場を楽しみながら読むことができます。

- 金融市場の大切さ

- コーポレート・ファイナンスの基本

- 株式市場について

- 債権市場について

- 金利について

- 外国為替市場について

- 投資の基本

- 新しい金融の流れ

本書では株式市場だけではなく、債権市場や金利、為替市場についても解説されているため、株価がどのように変動するのか、金融市場全体を理解して把握することができます。またデリバティブ、仮想通貨、フィンテックとAIについても言及されており、現代の金融市場を学ぶ上で必要な情報が広くまとめられています。

1株あたり利益

投資家が株式を買う目的は何でしょうか?株式を保有するメリットは『会社の経営に参加できること』と『株式から利益を得ること』の二つがあります。会社の経営に参加できることとは『議決権』が獲得できるということです。

会社が他社の経営に影響を与えたい場合に株式を保有する場合と違い、投資家にとって議決権を得ることはさほど重要な権利ではありません。投資家にとって重要なことは、その銘柄から『利益が得られるか』ということになります。

それでは株式から得られる利益とは何でしょうか。最もわかりやすいのは配当金です。本ブログでも配当金収入について何度もご紹介しています。また配当金の支払いがなかったとしても、グロース株投資のように株価がグングン成長し、株式の売却益が得られれば株主の利益となります。

いずれにしても投資家の利益の源泉となるのは、会社が稼ぐ利益に依存しています。なぜなら配当金の支払いの源泉は会社が稼いだ利益だからです。

こうした背景により、投資家が株式投資から利益を得ようとするなら会社の稼いだ利益を評価せねばなりません。最も分かりやすいのは1株あたり利益であるEPS(Earnings Per Share)です(EPS = 会社の利益 ÷ 発行株数)。EPSが高ければ高いほど、1株あたりの利益が大きいことを意味しています。

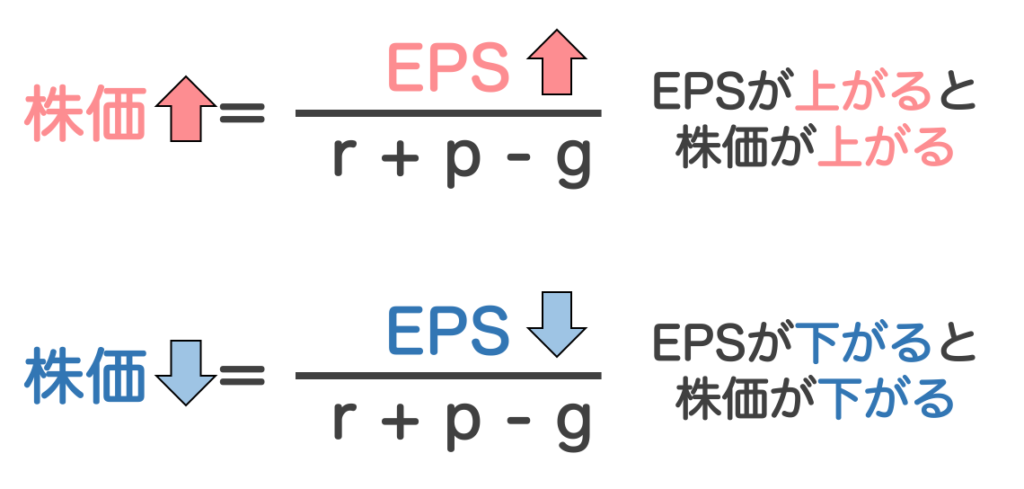

式を見直すと、EPSは分子にプラスされています。つまりEPSが高いほど株価が高くなり、EPS低いほど株価が低くなるということです。会社が稼いだ利益が株価に反映されていますね。

長期金利

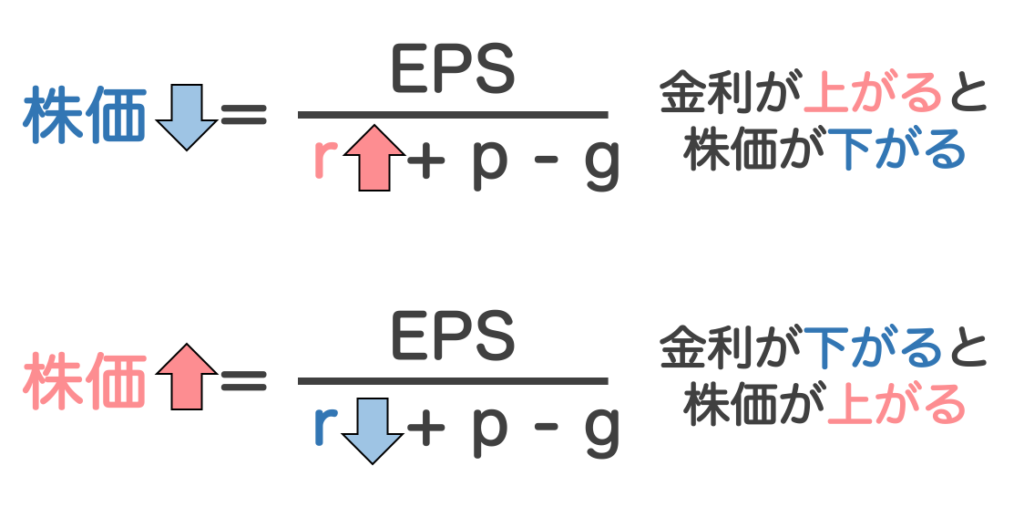

話題の長期金利を考えてみましょう。式では分母にプラスで組み込まれている長期金利。つまり長期金利が上がれば株価が下がり、長期金利が下がれば株価が上がるということを表しています。

実態として、長期金利が上がると『長期金利に連動した債券』などの投資商品の価値が上がるため、相対的に株式投資の価値が低下し株価が下がります。株式投資よりも魅力的な利回りの商品を欲しくなるからですね。このように長期金利は株式市場に影響を与え、この動きを反映するように長期金利が式の分母に加えられています。

米国の長期金利が上昇し続けている状況を反映して、米国株式市場が大きく売り込まればニュースを見ると理解しやすいですね。

リスク・プレミアム

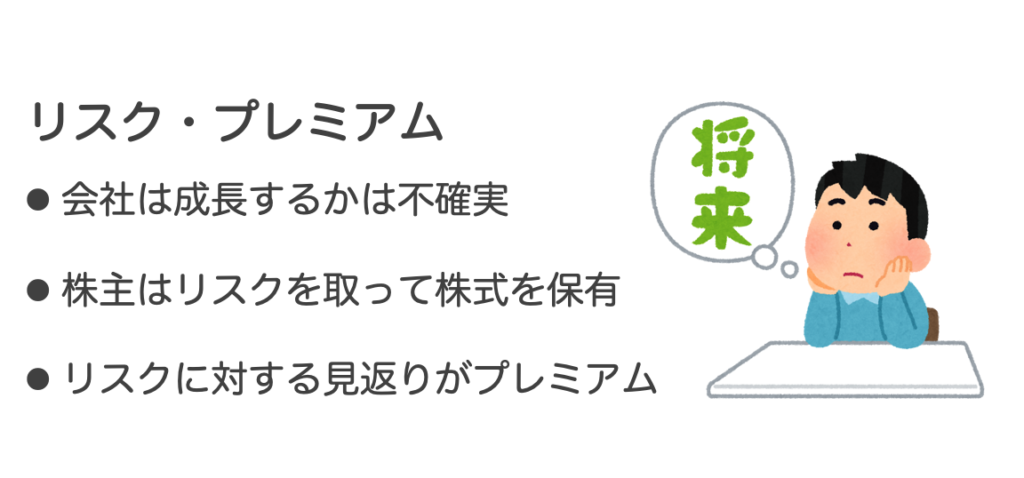

続いてリスク・プレミアムについて考えてみましょう。あまり聞き慣れない言葉です。リスク・プレミアムは実態として目に見えないので分かりづらいところもありますが、リスクプレミアムとは『リスクを取ることによる対価』です。

株式投資が確実に儲かるのなら、全国民がやっているはずですが、実際はそうではありません。株式投資はリスクを取らなければならないためです。リスク資産を保有することで利益が得られるというのがリスク・プレミアムです。

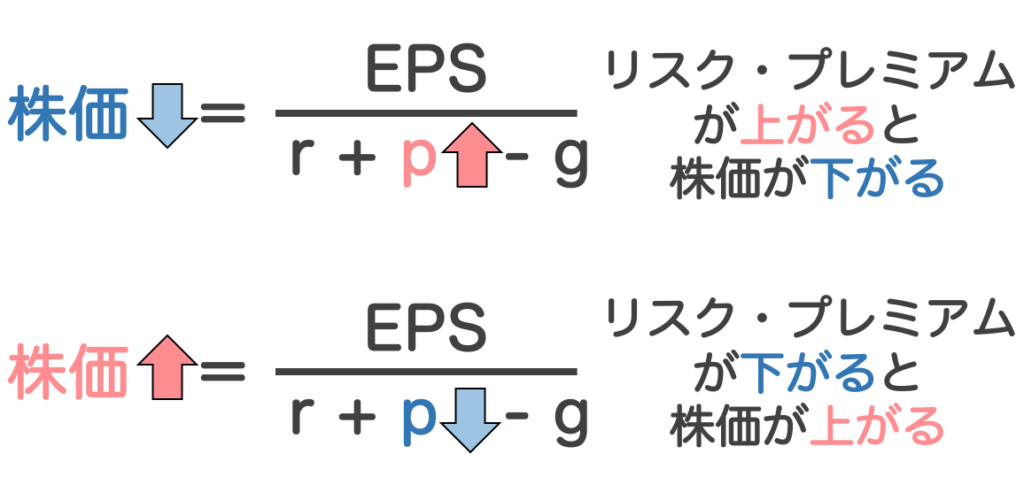

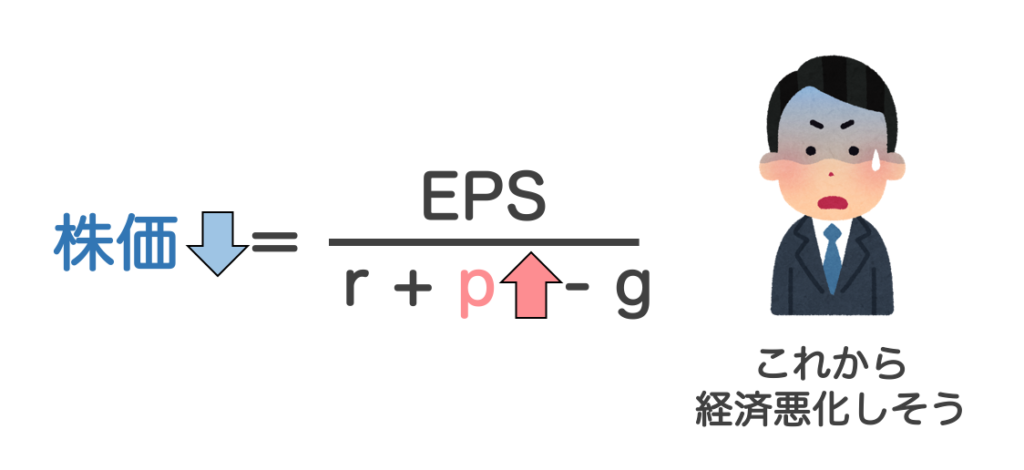

式で言うと、長期金利と同じように分母にプラスで加えられています。つまりリスク・プレミアムが小さければ(リスクの見返りが小さければ)株価は上昇、リスク・プレミアムが大きければ(リスクの見返りが大きければ)株価は下落します。これは人が本来リスクを避けたい性質があり、リスクの見返りを判断しながら株式を売り買いすることによります。

実態のないリスク・プレミアムですが、投資家心理が大きく関係しています。経済の見通しが悪くなり『企業の業績が悪くなりそう』と投資家が恐怖を覚えれば、リスク・プレミアムは大きくなり株価が下がります。新型コロナ感染症の終息見通しが立ち『これから経済活動が活発になりそうだ』と感じれば、リスク・プレミアムが小さくなり株価が上がります。

このように複雑な投資家心理が絡み合ってリスク・プレミアムは形成されるので予測するのが難しいファクターになります。

EPS成長率

最後のファクターであるEPS成長率を確認しておきます。初めに紹介した1株あたり利益EPSが、将来どのくらい成長するかを年平均で確認したものが『EPS成長率』となります。

EPS成長率が株価成長に影響を与えるということはグロース株を考えると分かりやすいです。グロース株はグングン成長する業績を反映して株価が成長していきます。株価成長には連続増収増益が必要で、ただ増収増益が続けば良いだけでなく、その成長率が鈍化しないことが大事です。業績は成長していても、その成長率が鈍化すると株価は下がることが多いです。

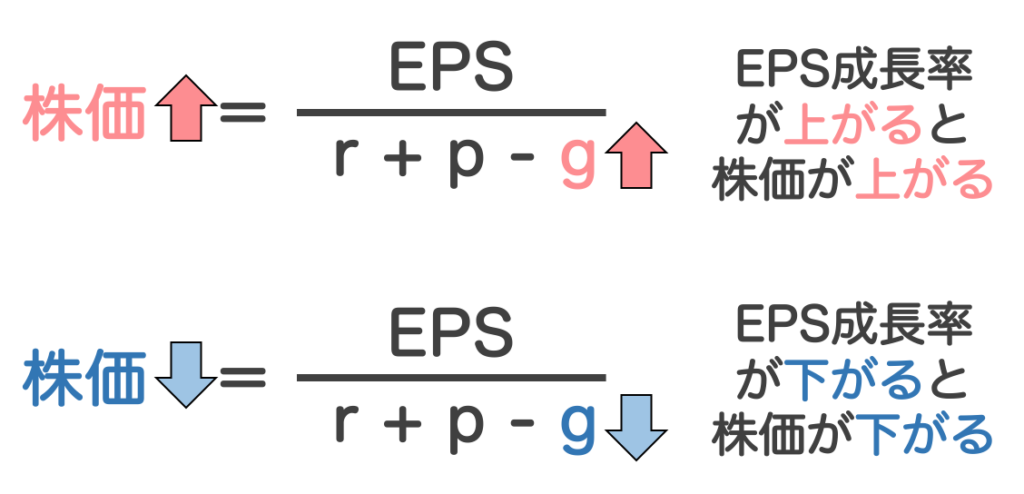

式では分母からEPS成長率がマイナスされています。つまりEPS成長率が大きいほど分母が小さくなり、株価が上昇します。逆にEPS成長率が小さいほど分母が大きくなり、株価が下落します。

株価上昇の可能性を考える

株価を形成する4つのファクターが分かりました。でもこんなこと、投資家であれば大多数の人が理解しているのです。そして株価は一瞬にして4つのファクターを織り込むのです。

『投資で一番大切な20の教え』の著者であるハワード・マークスの言葉を借りれば『効率的な市場』です。つまり投資家が得られる情報は平等であり、全員が客観的に判断をし、株価に即座に反映されるということです。

株価を形成する4つのファクターは、全ての投資家が平等に知ることができるため、すぐに株価に反映される。

投資で一番大切な20の教え(ハワード・マークス著)

不良債権や高利債投資への投資が得意なオークツリー・キャピタル・マネジメントの共同創始者であり会長であるハワード・マークスが贈る投資本。

『大不況下でも勝ち続ける投資戦略とは一体何か!?』

世界一の投資家であるバフェットが推薦する『賢い投資家になるため』のバイブル的存在の名著です。

安い時に資産を買うこと、市場にはサイクルがあること、リスクとは一体何か、など投資家であれば一度は勉強したい重要な事実を全20章構成で解説!難しい数式などは使わず、思考法を解説しています。

将来やってくる暴落にも耐えられる思考法を身につけるために読んでおく価値のある一冊です。

しかしハワード・マークスは、効率的市場における株価が常に『正しい』と言っているわけではありません。ここ重要です!投資家が同じ情報を得た時に形成される価格のどこかに誤りがある時、そこに株価上昇の余地が残されています。

例えばリスク・プレミアムについて、コロナショックで投資家心理が冷え込み株価が大暴落した時、リスク・プレミアムは大きく上昇していた、またEPSやEPS成長率について過小評価されていたという可能性がありました。でも暴落時に買い向かうことができたのは一部の投資家だけでした。多くの投資家は買うことはできませんでした。

株価がアンダーバリューであると判断するためには、現在の株価をEPS、EPS成長率、リスク・プレミアム、長期金利に分解した時、それぞれの見通しが正しく評価されているかを考えてみることが必要です。

特に注目すべきはリスク・プレミアムではないかと考えています。なぜならリスク・プレミアムは実態がなく、投資家心理を反映したものだからです。人間は恐怖を感じるため、誤りを起こしやすいです。その誤りこそが株価のアンダーバリューに繋がり、ひいては株価上昇の余地となるからです。

さいごに

今回は株価がどのように形成されるのかについて、4つのファクターをご紹介しました。会社の業績を必死に分析して銘柄選びをしていたのに、最近の長期金利の上昇に伴って株式市場全体が売られ、株価が下落することになりました。株価は単に会社の業績だけで決まるのではなく、金融市場全体のバランスや投資家の心理によって大きく変わります。

今回の参考本は過去記事でもご紹介しています。【初心者】投資を始めた頃の自分にオススメする!分かりやすい本7選 是非ご覧ください!

以上、何か参考になれば幸いです!

無料で読むなら

『金融の基本』もKindle版で読むことができるのでオススメです!無料で読みたい人は是非チェックしてみてください!